Невидимый кризис: почему пиарщики молчат о своем выгорании

Внешне — блестящий оптимист и «решатель кризисов», а внутри — тихий шторм усталости и опустошенности. PR-эксперт системы оценки репутации СКАН-Интерфакс Полина Морозова рассказывает в Pressfeed.Журнале о масштабах выгорания PR-специалистов и последствиях это проблемы.

Выгорание становится невидимой, но все более ощутимой угрозой в российском PR. Еще три года назад PR-специалисты входили в топ-3 самых истощенных креативных профессий, по данным опроса агентства Lampa и сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online.

За это время ситуация не улучшилась. Тем не менее говорить о проблеме — почти табу. Общество жаждет видеть специалистов по коммуникациям как «вечных оптимистов» и «решателей кризисов», тогда как внутри многих — тихий шторм выгорания.

PR — одна из самых эмоционально затратных профессий. Ежедневно нужно работать с высокими ожиданиями руководства, постоянными кризисами и негативом. Жесткие дедлайны, срочные правки, непрерывный контроль инфополя формируют рабочую среду, в которой почти нет места размеренности.

В потоке дел усталость часто остается за кадром: индустрия пропитана заблуждениями, что PR-специалист — это тот, кто всегда должен держать удар, даже в нерабочее время. В результате формируется культура невидимого выгорания.

Масштаб профессионального выгорания в PR

Эмоциональное истощение встречается у каждого второго представителя креативной индустрии, по данным опроса агентства Lampa и сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online. В 2022 году среди PR-специалистов отмечали признаки выгорания 48% опрошенных.

Недавнее совместное исследование программы лояльности «СберСпасибо», ГК «Медси» и агентства HR4PR показало, что только у 6% нет симптомов профессиональной усталости. Практически 40% респондентов испытывают сильное эмоциональное истощение, тогда как еще 36% — умеренное выгорание.

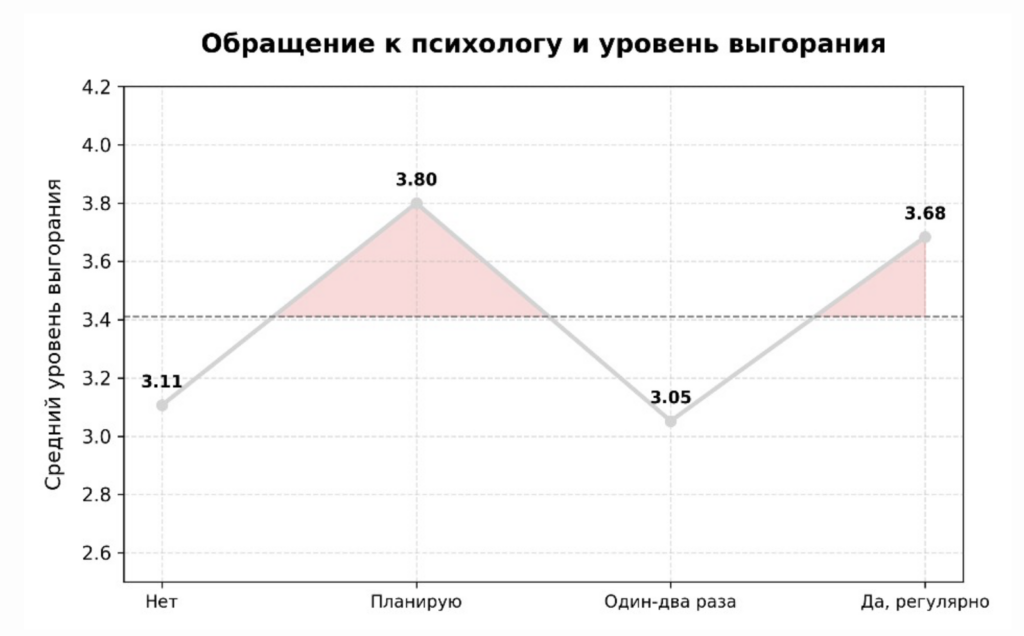

Хотя кризис уже сложно игнорировать, PR-специалисты не стремятся им управлять. Половина профессионалов в сфере коммуникации никогда не обращались за квалифицированной помощью из-за стресса на работе. Регулярно посещают психологов только 19%. Столько же опрошенных ходили на прием всего несколько раз. При этом эмоциональные пожары чаще тушат не на этапе искры, а только после того, как кризис выжигает последние силы.

Такой подход деструктивен: если обращаться за помощью еще на стадии усталости и тревожности, можно предотвратить тяжелые последствия, такие как бессонница, панические атаки или депрессия.

Как отмечает исследователь Надежда Влах, эмоциональное выгорание не возникает внезапно, оно формируется постепенно. Именно поэтому ранняя поддержка эффективнее длительного восстановления после полного истощения. Т

ак, самый высокий уровень выгорания испытывают именно те PR-специалисты, которые только планируют обратиться к психологу. Чуть более стабильно себя ощущают профессионалы в регулярной терапии, которые, вероятно, уже дошли до точки невозврата.

Причины выгорания в PR

Выгорание в PR не появляется внезапно — оно накапливается как снежный ком. Каждый новый кризис, каждый звонок от клиента и каждое «срочно на вчера» добавляют веса к внутреннему напряжению. В итоге специалист все чаще работает на пределе сил, без возможности восстановиться. Разберем четыре главные причины выгорания специалистов по коммуникациям.

Завышенные и размытые ожидания

PR-специалисты часто воспринимаются как универсальные бойцы, которые могут молниеносно справиться с любой задачей без дополнительных уточнений от руководства или заказчика.

Приходится работать в условиях, когда требуют выдающегося результата, но при этом критерии успеха не сформулированы. 34% PR-профессионалов называют размытые задачи и ожидания ключевым стрессовым фактором, а еще 18% отмечают нехватку поддержки со стороны руководства.

Эмоциональный прессинг усугубляет обесценивание усилий. Почти половина представителей креативной индустрии (47,5%) признаются, что сильнее всего выгорают именно из-за того, что их вклад не получает должного признания. 26% чувствуют постоянное давление со стороны руководства.

Такая комбинация демотивирует: с одной стороны, требования «сделать невозможное», с другой — отсутствие признания или четких ориентиров. В итоге даже успешные проекты оставляют ощущение усталости и недовольства собой.

Переработки и фоновый мониторинг ситуации

Почти каждый второй PR-специалист выгорает из-за ненормированного графика. Треть считает, что высокая нагрузка — один из ключевых источников стресса на работе. Профессионалы в сфере коммуникаций открыто заявляют, что переработки и постоянная доступность ускоряют выгорание.

В подкасте «Несгораемые пиарщики: как отдыхать и восстанавливаться от проектов» спикеры признались, что чрезмерная занятость — одна из самых больших проблем в индустрии. Тем не менее представители отрасли уже к этому привыкли. Только 6% отнесло длинный рабочий день к стресс-факторам.

В выходные и в отпуске работают не все. Например, половина опрошенных старается избегать внеурочных задач и поддерживать work-life balance. «В фоновом режиме» они присутствуют на рабочем месте и готовы выйти на связь по срочным вопросам. Такой подход не позволяет полноценно отдохнуть и поддерживает высокий уровень тревожности.

Многозадачность, негатив и дедлайны

Многие приходят в профессию с представлением о креативной и динамичной работе, но довольно быстро сталкиваются с другой реальностью: бесконечные согласования, бюрократия, постоянные кризисы и негативная повестка. Ожидание творческой свободы превращается в поток дедлайнов, правок и созвонов, что вызывает внутренний конфликт и постепенно истощает ресурс.

К тому же большая часть хронически живет в формате многозадачности. 94% специалистов одновременно ведут не менее четырех задач, треть управляет 7-10 проектами в день, а каждый шестой курирует более одиннадцати. Такая экстремальная нагрузка усиливается сжатыми сроками и затянутыми процессами согласования, из-за чего стресс становится фоном повседневности.

Не менее разрушительным фактором является постоянная работа с негативом. После февраля 2022 года более 60% специалистов отметили рост тревожности, 35% — повышенную раздражительность, а почти треть — проблемы концентрации.

Эксперты подчеркивают: сначала PR-работа воспринимается как драйв и азарт, но со временем этот ритм перестает быть мотивирующим и превращается в рутину, где усталость воспринимается как «норма профессии».

Финансовая нестабильность

Даже в стабильной профессии трудно сохранять спокойствие, если неясно, что будет завтра. Для PR-специалистов эта проблема особенно ощутима: почти треть респондентов (28,3%) признают, что их главным источником тревожности является финансовая нестабильность компании.

В условиях, когда бюджеты клиентов режутся, а проекты ставятся на паузу, PR-команды оказываются первыми под ударом. Это урезает не только бюджеты, но и финансовые бонусы специалистов по коммуникации.

Так, низкая оплата труда была одним из стресс-факторов, который PR-специалисты упоминали в открытых ответах во время опроса «СберСпасибо», ГК «Медси» и агентства HR4PR.

Последствия неконтролируемого выгорания

Елена Кудрявцева, доцент Школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ (HSE СПб) уверена, что риск эмоционального срыва кратно увеличивается, если не обсуждать проблему и не перераспределять нагрузку. Потеря самообладания — не единственный возможный эффект истощения. Симптомы выгорания часто маскируются под усталость.

В подкасте «Выгорание в PR: что делать, если больше не можешь так работать» спикеры отмечают следующие последствия:

- Эмоциональное истощение — потеря мотивации, ощущение бессмысленности работы и вопрос «зачем я вообще этим занимаюсь?».

- Когнитивные сбои — снижение концентрации, чувство потерянности, когда усталость мешает адекватно воспринимать происходящее.

- Карьерные сомнения — иногда выгорание приводит не просто к мысли об увольнении, а к желанию сменить профессию или даже всю сферу деятельности.

Данные подтверждают масштаб внутреннего давления. Только 10% специалистов по связям с общественностью никогда не задумываются об уходе. Остальные находятся в зоне риска, ведь 42% думают о смене работы ежемесячно, а 16% — несколько раз в день.

При этом часть мысли об увольнении приходят именно в периоды максимального стресса и кризисов. В результате эмоциональное истощение может быть причиной текучки кадров и кадрового кризиса.

Помимо этого, выгорание негативно сказывается на качестве работы. Истощенные PR-специалисты массово отмечают снижение продуктивности, рост раздражительности и тревожности.

Таким образом, неконтролируемое выгорание в PR ведет к системным рискам для индустрии: упадок качества коммуникаций, росту ошибок и постоянной ротации коллектива.

Заключение: проблема, о которой не принято говорить

Эмоциональное выгорание в PR остается «невидимым кризисом». Почти каждый второй специалист сталкивается с его симптомами, но вслух это обсуждают единицы. Причина — в культуре профессии. Эксперты отмечают: признание усталости или обращение за помощью до сих пор воспринимается как слабость, тогда как на деле это показатель зрелости.

В реальности молчание лишь усугубляет ситуацию. Сотрудники остаются один на один со стрессом, скрывают тревогу за фасадом успешности и продолжают работать на износ. В результате профессиональные кризисы превращаются в личные, а индустрия теряет ценные кадры. Часто эмоциональный прессинг доходит до критической отметки, когда единственный возможный выход — не отпуск, а смена работы.

Пока эмпатия остается самым востребованным навыком: по данным исследования DAM-системы Picvario и Pressfeed, именно этот скил разрушает эмоциональную стабильность в индустрии. Принимая на себя чужие эмоции и напряжение, PR-специалисты забывают заботиться о себе.

Чтобы не допустить истощения, эмпатия должна стать приоритетом не только для рабочих задач, но и на уровне коллектива и личной ответственности за ментальное здоровье.

Выгорание в PR — не индивидуальная слабость, а системная проблема профессии. Пока культура заботы о себе не станет нормой, PR будет оставаться сферой, где внешний блеск часто скрывает внутреннюю усталость.